「"首都圏"地震災害」

●【"首都圏"地震災害】

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2012年2月4日『首都直下地震の想定見直し、M8級も検討へ』

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120204-OYT1T00653.htm

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120204-OYT1T00653.htm

> 内閣府は2012年度から、首都直下地震対策を見直し、関東大震災(1923年)のような相模トラフ沿いで起こるプレート境界型の巨大地震についても対策を検討する。

> 相模トラフ沿いのマグニチュード(M)8級地震は200〜400年間隔で起こると考えられ、今後100年以内に発生する可能性が極めて低いことから、これまでは検討の対象外だった。しかし、東日本大震災が防災上の想定を超えた規模だったことを教訓に、考えられる最大規模の地震を対象に加えることにした。

> また、これまでの首都直下地震対策の対象である東京湾北部や立川断層などを震源とするM7級の18タイプの地震についても、最新の研究成果を踏まえ、被害想定を見直す。今年度まで続いている文部科学省の重点調査では、海のプレート(岩板)が陸のプレートの下に潜り込む深さが、従来の想定より5〜10キロ浅いことなどが判明。これまでよりも震度の想定が大きくなる可能性がある。

参考

2012年2月6日『首都圏直下型地震の対策見直し』

http://www.best-worst.net/news_VnfHyG71y.html

http://www.best-worst.net/news_VnfHyG71y.html

『東京大地震(首都直下地震)の可能性』

http://tokyo-jishin.com/kanousei.html

http://tokyo-jishin.com/kanousei.html

↑ここで言う「プレート型」地震とは、立川断層帯のような活断層のことではなく、海溝型のようなプレート境界型のことで、それは海溝型が直下で発生すると言うことと同義と言って良いだろう。

それは海溝型の(核弾頭のごとき)エネルギーが直下で一気に炸裂すると言うことを意味している。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2012.5.31『房総半島南東沖で「M8」級の可能性 予知連で報告』

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120531/dst12053107590003-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120531/dst12053107590003-n1.htm

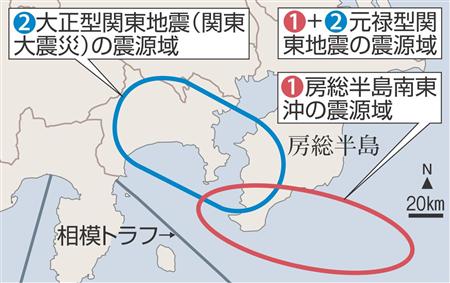

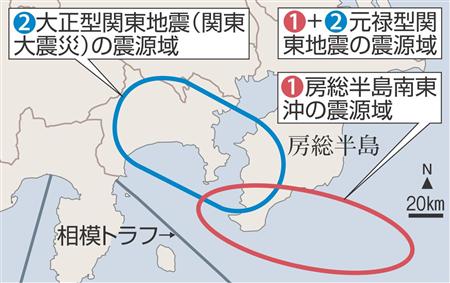

> 関東大震災などの大地震が起きる相模トラフ沿いで、房総半島南東沖のプレート(岩板)境界が単独で滑り、数百年間隔でマグニチュード(M)8級の地震を起こす可能性のあることが産業技術総合研究所の調査で分かった。30日の地震予知連絡会で報告された。

>

> 相模トラフはフィリピン海プレートが陸側プレートの下に沈み込む場所で、M8級の関東地震が起きる。震源域は相模湾と房総半島南東沖に大別され、前者は関東大震災の震源域で、両者が連動すると大規模な元禄型関東地震が発生。房総半島南東沖が単独で地震を起こすことは想定されていなかった。

>

> 元禄型関東地震の発生間隔は約2300年とされるが、プレートの沈み込み速度や房総半島の隆起年代と矛盾する点があり、南東沖だけが頻繁に動くとうまく説明できるという。過去の活動歴は分かっていない。

『相模トラフ 震源域』図

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2011年10月31日『房総沖でスロースリップ観測…地震発生早める?』

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111031-OYT1T01098.htm

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111031-OYT1T01098.htm

> 防災科学技術研究所は31日、千葉県の房総半島沖で、地下のプレート(板状の岩盤)がゆっくりと滑る「スロースリップ」を観測したと発表した。

>

> 過去30年間、約6年ごとに確認された現象が、今回は最短の4年2か月間隔で発生した。東日本大震災の影響とみられ、同研究所の広瀬仁・主任研究員は「大地震の予測に結びつくわけではないが、大震災が関東地方での地震発生を早めている可能性も考えられ、解析を続けたい」と話している。

>

> 防災科研が10月26日、地下に埋設した高感度加速度計の観測結果を解析したところ、千葉県勝浦市沖合の海面から深さ約20キロ・メートルにある、海側のプレートと陸側のプレートの境界の地盤がゆっくり移動していた。移動した地盤は東西約80キロ南北約20キロの範囲で、31日までに南東方向に約6センチずれ動いていた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

《参考書籍》

『大地震の前兆をとらえた!---警戒すべき地域はどこか』{<著者>木村 政昭(きむら・まさあき) <発行所>第三文明社}参照.

グラフを見る限り、地震の目 ”サイスミック・アイ”が発生してから20年以上になっているようです。

”サイスミック・アイ”が発生してから、本震に至るまでの期間は、約30年。

もうそろそろM6.5以上の本震が、 ”サイスミック・アイ”および その付近に発生してもおかしくないと用心すべきなのです。

また、「千葉県北東部活動域(C)」が存在している付近は、「東京湾北部(A)」や「茨城県西南部(B)」に見られたような、1923年に発生した関東地震の影響による異常地震活動が見られない地域です。

Cは、少なくとも関東地震の影響によってできた古傷、すなわち良性の ”地震の影”ではないと言う事ができるでしょう。

逆に言えば、何もなかった所に発生する地震活動域が真性の ”サイスミック・アイ”となるので、注意が必要と思われます。

”サイスミック・アイ”を時系列から推測して見ましょう。

…e1( ”e”は ”木村”氏が提唱している ”サイスミック・アイ”の eye(目)の意)の始まりを1983年と読み取ると、1983+30年=2013年となります。

誤差を見積もると、2013±4年に大地震発生の可能性ありと計算されます。

一方、現在「千葉県北東部」にできている ”サイスミック・アイ”を震央として、火山と噴火の時空曲線を作って、診断してみます。

付近の火山で活動しているのは浅間山です。

「千葉県北東部活動域」は、1987年に発生した千葉県東方沖地震と同じ太平洋プレート内で起きているのですから、千葉県東方沖地震の前兆となった浅間山を基準にするのは間違いではないでしょう。

2004年、浅間山は21年ぶりに爆発しました。

これはP2( ”P”は ”木村”氏が提唱している火山活動の ”Phase”(フェーズ)、または ”Peak”(ピーク)の意)段階の主噴火とみる事ができます。

一方、距離ですが、浅間山と「千葉県北東」の仮想震央は、約200キロ離れています。

このデータを ”時空曲線”に入れてみると、6年後に地震が発生と言う事になります。

すなわち、2004+6=2010年となり、これに誤差を±3年と読み取ると、2010年±3年頃に大地震が発生すると計算されます。

これは震の目 ”サイスミック・アイ”発生後、30年で本震に至ると言う計算(2013±4年)と比べても誤差の範囲内で一致します。

火山活動はプレート移動の影響が目に見える形で現われていると考えられますから、予測において火山活動が利用できる時は、火山から算出された数字は重く見るべきでしょう。

これらを平均すると「千葉県北東部」に大地震が発生するのは、2011±4年と予測されます。

地震の規模は ”サイスミック・アイ”の長さから判断されます。

”サイスミック・アイ”の長さは、割れる断層の長さを示していると考えられるからです。

この断層の長さをマグニチュードに換算するとM7.4ほどになります。

経験的に これは最大のマグニチュードを示すようなので、誤差を踏まえて、この場合M6.5〜M7.4の大地震が推測されると言う事になります。

………………………………………………………………………………

> 「千葉県北東部活動域」は、1987年に発生した千葉県東方沖地震と同じ太平洋プレート内で起きているのですから、千葉県東方沖地震の前兆となった浅間山を基準にするのは間違いではないでしょう。

> 2004年、浅間山は21年ぶりに爆発しました。

> これはP2( ”P”は ”木村”氏が提唱している火山活動の ”Phase”(フェーズ)、または ”Peak”(ピーク)の意)段階の主噴火とみる事ができます。

つまり,下記『浅間山:小規模噴火 400メートルの噴煙上がる 降灰は見られず /長野』の記事はP3( ”P”は ”木村”氏が提唱している火山活動の ”Phase”(フェーズ)、または ”Peak”(ピーク)の意)段階の始まりの可能性があると言う事になります.

”木村”氏によると火山活動のP2〜P3の後に その火山活動と関連性がある地域に地震が発生するとの事です.

------------------------------------------------------------

2008年08月『浅間山:小規模噴火 400メートルの噴煙上がる 降灰は見られず /長野』

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20080811ddlk20040021000c.html

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20080811ddlk20040021000c.html

> 気象庁は10日、浅間山(2568メートル)で同日午前2時37分、ごく小規模の噴火が発生したと発表した。浅間山の噴火は04年12月9日以来、3年8カ月ぶり。県が黒斑山頂に設置している監視カメラ映像によると、灰白色の噴煙が約400メートル上がり、東南方向に流れるのが確認された。

> 気象庁は同日、上空から火口の観測をしたが、火口周辺の降灰は見られず、地上からも国道146号、1000メートル林道などの降灰も観測されなかった。

> また、山体の膨張を示す地殻変動は観測されず、中規模以上の噴火の兆候はないとしているが、二酸化硫黄の放出量が日量1100〜1300トンと多いため、火口から約2キロ範囲に影響する噴火の可能性はあるという。

> 浅間山は、今月6日以降、1日の発生回数が100回を超えたため8日、噴火警戒レベル1(平常)からレベル2(火口周辺規制)に引き上げた。自治体では、山頂から500メートル立ち入り規制を約2キロメートル規制に切り替え、登山者へ注意を呼び掛けている。

------------------------------------------------------------

『長野県 浅間山』

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C+%E6%B5%85%E9%96%93%E5%B1%B1&ie=UTF8&ll=36.27085,138.867188&spn=3.068867,4.345093&z=8&iwloc=I

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C+%E6%B5%85%E9%96%93%E5%B1%B1&ie=UTF8&ll=36.27085,138.867188&spn=3.068867,4.345093&z=8&iwloc=I

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

『関東平野の基盤構造』

http://staff.aist.go.jp/msk.takahashi/Subsurface.html

http://staff.aist.go.jp/msk.takahashi/Subsurface.html

> ハーフグラーベンの前面に存在する正断層により基盤深度が急激に変化することから,大地震の際には地震波の増幅を引き起こす可能性が考えられます.したがって,地震防災の観点からは,浅層の地下地質構造の把握とともに深層の構造,とくに伏在しているハーフグラーベン分布をおさえることが重要であると考えられます.

>

> 関東平野下に伏在するハーフグラーベン群は地震波を増幅するだけでなく,場合によっては活断層として活動する可能性もあります.たとえば,活断層である立川断層を挟んで基盤の深さが急変していますが,基盤深度が深い東側にはハーフグラーベンを埋積した地層が伏在しているのに,西側にはありません.ということは,立川断層は1650-1500万年前にはもともと東側が落ち込むような正断層として形成されたものが,300万年前に開始した圧縮応力場のもとで,今度は東側が上昇する逆断層として再活動していると考えることができます.

『関東平野周辺の地質構造概念図』

『海溝型巨大地震への挑戦』

http://leobull.blogspot.com/2010/01/blog-post_31.html

http://leobull.blogspot.com/2010/01/blog-post_31.html

> 海溝型巨大地震では、広い範囲で長い揺れが続きます。最近の研究では、超低周波振動(2Hz 程度の揺れ)が、巨大建造物の固有振動周期と共振を起こすことで、これまで予測されていない壊滅的被害が心配されています。

> やわらかい関東ローム層上にある首都圏では、ゆれが15分以上収まらないというシミュレーションは衝撃的でした。これまでに作られた超高層ビルなどは、強い震度に耐えられる設計になっていますが、ゆっくりとした長周期・長時間の揺れは想定されておらず、耐えられずに崩壊するものも多いとの予測があります。

> 海溝型地震のもうひとつの特徴は、巨大な津波を伴う、という事です。南海地震のシミュレーションでは、高知市はプレートの跳ね上がりの反動で地盤が海面下に沈下するため、津波により一ヶ月以上も水没するとのこと。

↑これは南海トラフ(プレート境界型)地震のシミュレーションなのだが、その南海トラフ(プレート境界型)地震の超低周波振動でも関東ローム層上にある首都圏の超高層ビル(または高層ビルも?)が倒壊する危険性があるようです。

『長周期の揺れ大丈夫?超高層ビル診断技術開発へ』

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120130-OYT1T00710.htm

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120130-OYT1T00710.htm

> 長周期地震動は、震源から遠く、震度の小さい場所にも被害を及ぼす。

> 東日本大震災では、震源から約800キロ離れ、周辺の震度が3だった大阪府の咲洲(さきしま)府庁舎(55階建て)が約10分間揺れ、最上階付近の振幅は最大約2・7メートルに達し、天井や壁面が損傷した。東京でも高層階で天井が破損した

> 高層建築の多い大都市では、建物の安全確認に時間がかかったり、長期間使用できなくなったりするなど、特有の弱点があることが明らかになった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【参考】

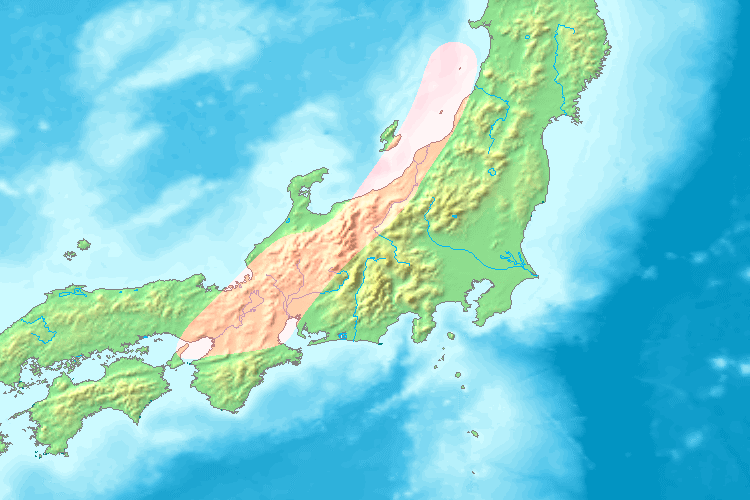

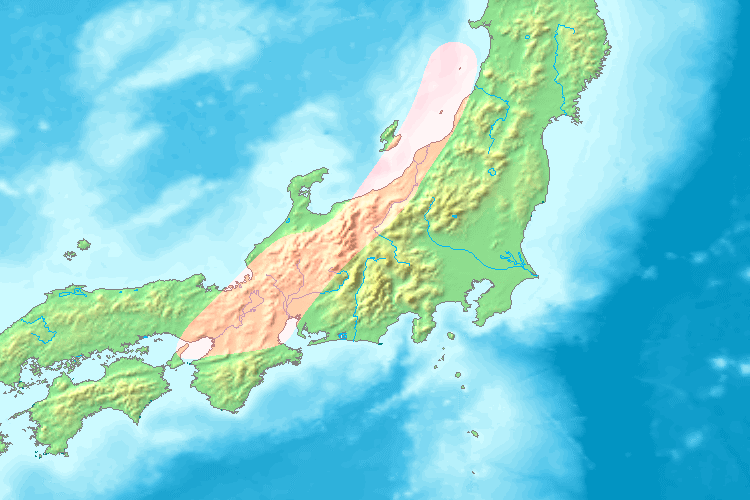

『「糸魚川−静岡」構造線、フォッサマグナ、中央構造線』図

『フォッサマグナ』模式図

『「新潟-神戸」歪集中帯』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F-%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%AD%AA%E9%9B%86%E4%B8%AD%E5%B8%AF

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F-%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%AD%AA%E9%9B%86%E4%B8%AD%E5%B8%AF

『「新潟-神戸」歪集中帯』図

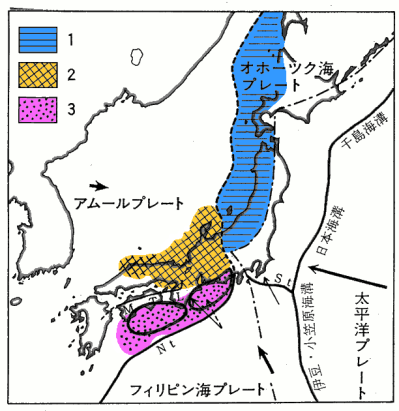

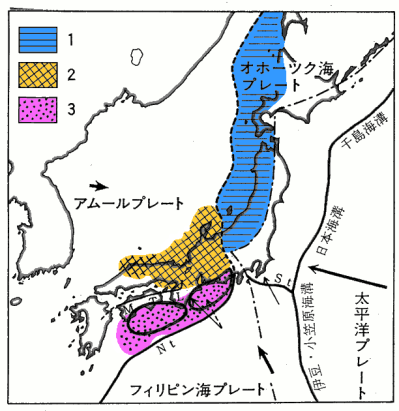

『アムール・プレート東縁変動帯』図

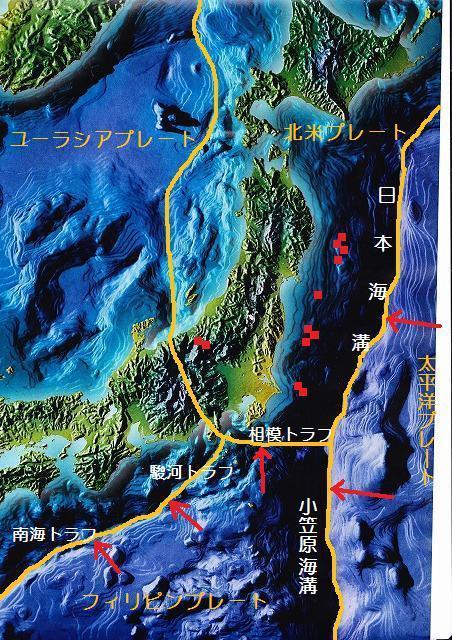

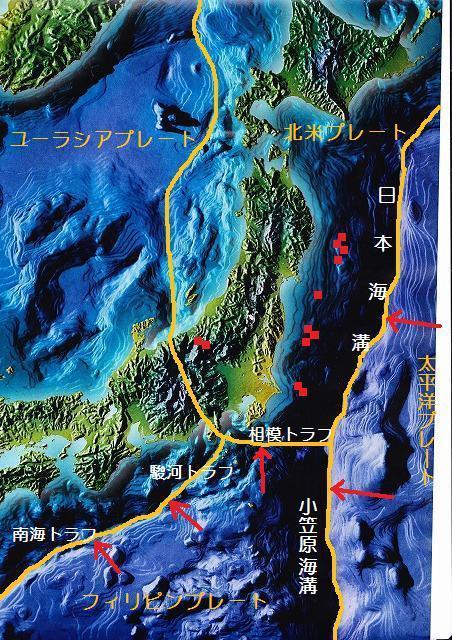

『日本の「トラフ、海溝」』図

『日本の「トラフ、海溝」』図

『極東周辺プレート』図

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【参考】

「伊豆・マリアナ、房総、東北アウターライズ」震源域

「伊豆・マリアナ、房総、東北アウターライズ」震源域

2012年02月『これは何の予兆なのか 琵琶湖・富士山・桜島に不気味な異変が起きている』

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=2

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=2

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=3

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=3

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=4

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=4

(参考)

『富士山が活動期に?』

『富士山が活動期に?』

2011年05月『房総半島で方位磁石の南北が逆転する怪奇現象“磁気異常”が多発』

http://wpb.shueisha.co.jp/2011/05/26/4835/

http://wpb.shueisha.co.jp/2011/05/26/4835/

2011年08月『富士山、駿河湾周辺で“磁気異常”が発生。東海地震の前兆か?』

http://wpb.shueisha.co.jp/2011/08/24/6437/

http://wpb.shueisha.co.jp/2011/08/24/6437/

(参考)

「動く可能性があるプレート境界」

「動く可能性があるプレート境界」

『三番瀬の干潟面積、3年間で半減…地盤沈下か』

http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20120614-OYT1T01127.htm

http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20120614-OYT1T01127.htm

地図 『千葉県船橋市』

http://goo.gl/maps/Gk5n

http://goo.gl/maps/Gk5n

『首都直下型大地震解説インタビュー』

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index1.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index1.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index2.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index2.html

『横浜に最大波5メートル、県が「慶長型地震」で津波高を試算』

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1112180011/

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1112180011/

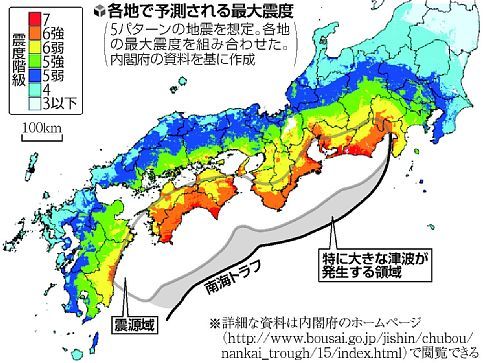

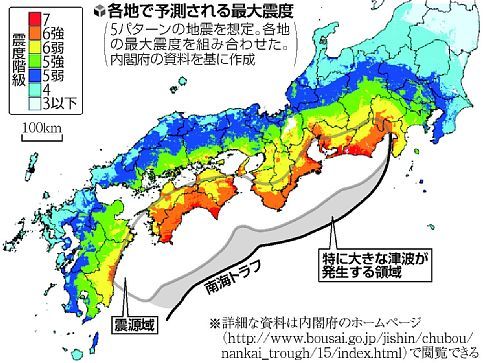

2012年4月『南海トラフの巨大地震、最大津波34mを予測』

http://www.yomiuri.co.jp/feature/earthquake/news/20120401-OYT8T00342.htm

http://www.yomiuri.co.jp/feature/earthquake/news/20120401-OYT8T00342.htm

『クラッシュ症候群(シンドローム)』

http://bosailabo.jp/point/emergency/bls_p04.htm

http://bosailabo.jp/point/emergency/bls_p04.htm

↑家具の転倒防止は必須。

できればドアの開閉不能 対策もすべき。

地震発生時のビルからのガラス飛散、外に出た時にビルからガラスが降って来るかもしれないので要注意。

火災旋風

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%81%BD%E6%97%8B%E9%A2%A8

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%81%BD%E6%97%8B%E9%A2%A8

『関東大震災の素顔』

http://www.ads-network.co.jp/zatugaku/saigai-07.htm

http://www.ads-network.co.jp/zatugaku/saigai-07.htm

> ■関東大震災の始まり

> 大正12年(1923年)9月1日午前11時58分44秒。比較的緩やかに地震計がふれはじめた。しかし、緩慢だったのは5秒ほどで、針はにわかに急激な動きを示すようになり、地震計の針が動き出してから15.6秒後には、想像を絶した激烈さまでに高まった。関東大震災が始まったのである。

> 初振は、ガタガタドーンという感じで、この時間は三、四秒から長くも六秒と思われた。そして、その後いったん鎮まって二十秒後に本震が襲ってきた。本震の続いた時間は、二、三分と推定される。この間は、だれも立っていることは出来ず 、まして歩くことなど不可能であった。家屋は、ほとんど倒れた。近隣の人々の話を聞くと、或る者は土地がグルグル廻ったと言い、或る者は土地が波打っていたと表現した。震動は上下動と水平動の混じり合ったもので、それらはきわめて激烈なものであった。

『関東大震災の教訓は活かされているのか。火災旋風と津波被害など〜〜その1』

http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/article/123/

http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/article/123/

『関東大震災の教訓は活かされているのか。〜〜その2(山崩れ・津波)』

http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/category/34/

http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/category/34/

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120204-OYT1T00653.htm

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120204-OYT1T00653.htm http://www.best-worst.net/news_VnfHyG71y.html

http://www.best-worst.net/news_VnfHyG71y.html http://tokyo-jishin.com/kanousei.html

http://tokyo-jishin.com/kanousei.html http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120531/dst12053107590003-n1.htm

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120531/dst12053107590003-n1.htm

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111031-OYT1T01098.htm

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111031-OYT1T01098.htm http://mainichi.jp/area/nagano/news/20080811ddlk20040021000c.html

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20080811ddlk20040021000c.html http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C+%E6%B5%85%E9%96%93%E5%B1%B1&ie=UTF8&ll=36.27085,138.867188&spn=3.068867,4.345093&z=8&iwloc=I

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C+%E6%B5%85%E9%96%93%E5%B1%B1&ie=UTF8&ll=36.27085,138.867188&spn=3.068867,4.345093&z=8&iwloc=I http://staff.aist.go.jp/msk.takahashi/Subsurface.html

http://staff.aist.go.jp/msk.takahashi/Subsurface.html

http://leobull.blogspot.com/2010/01/blog-post_31.html

http://leobull.blogspot.com/2010/01/blog-post_31.html http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120130-OYT1T00710.htm

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120130-OYT1T00710.htm

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F-%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%AD%AA%E9%9B%86%E4%B8%AD%E5%B8%AF

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F-%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%AD%AA%E9%9B%86%E4%B8%AD%E5%B8%AF

「伊豆・マリアナ、房総、東北アウターライズ」震源域

「伊豆・マリアナ、房総、東北アウターライズ」震源域 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=2

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=2 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=3

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=3 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=4

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31725?page=4 『富士山が活動期に?』

『富士山が活動期に?』 http://wpb.shueisha.co.jp/2011/05/26/4835/

http://wpb.shueisha.co.jp/2011/05/26/4835/ http://wpb.shueisha.co.jp/2011/08/24/6437/

http://wpb.shueisha.co.jp/2011/08/24/6437/ 「動く可能性があるプレート境界」

「動く可能性があるプレート境界」 http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20120614-OYT1T01127.htm

http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20120614-OYT1T01127.htm http://goo.gl/maps/Gk5n

http://goo.gl/maps/Gk5n http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index.html http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index1.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index1.html http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index2.html

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/19/index2.html http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1112180011/

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1112180011/ http://www.yomiuri.co.jp/feature/earthquake/news/20120401-OYT8T00342.htm

http://www.yomiuri.co.jp/feature/earthquake/news/20120401-OYT8T00342.htm

http://bosailabo.jp/point/emergency/bls_p04.htm

http://bosailabo.jp/point/emergency/bls_p04.htm

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%81%BD%E6%97%8B%E9%A2%A8

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%81%BD%E6%97%8B%E9%A2%A8 http://www.ads-network.co.jp/zatugaku/saigai-07.htm

http://www.ads-network.co.jp/zatugaku/saigai-07.htm http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/article/123/

http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/article/123/ http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/category/34/

http://blog.zaq.ne.jp/shibayan/category/34/